待ち時間の短縮と改善方法

improvement

待ち時間を短縮するには?

「なぜ待ち時間ができるのか」の「正しい待ち時間対策」の中で、ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で最も効果的な待ち時間対策は予約をうまく活用することだと述べました。

しかしながら、予約システムを導入しても混雑があまり改善しないケースが見られます。その要因は何なのでしょう。

多くの予約システムは、受付の事務員が患者と話し、決められた受付時間の間隔の中で、空いた時間に予約を入れる仕組みになっています。それは問題ではありませんが、その予約時間の設定が適切かどうかが問題です。予約時間の間隔が適正か、そして、何よりも予約日の患者が来るまでに掛かる診察や検査の時間を適切に把握した上で、予約時間を設定しているかどうか、が重要なポイントになります。予約当日、診察や検査で長く時間の掛かる患者が多く、来院患者がその処理時間よりも、短い間隔で来院が続けば、待ち時間は長くなります。当日の処理時間(診察や処置の時間と検査時間など)の見通しが大切なのです。その見通しは、事務員では難しく、医師や看護師など医療現場のスタッフが判断し、予約するほうが適切です。

予約が待ち時間対策になるのは、診療所の都合(診療スピード)に合わせて来院していただくことで待ち時間を短縮・改善しようとするものです。それは、患者の来院を診療所の処理スピードに合わせてコントロールするとともに、事前に来院する患者が分かることから前日までに十分な準備をすることで、診察や検査・処置などを効率的・効果的に行い、スピードアップを図ることで、待ち時間対策になるのです。

従って、それらの準備を行い、予約当日の診察時間や検査時間などを適切に予想し、予約をいれることが大切なのです。また、当日予約なしで来院する患者もいますので、その予測や対応も考えておかなくてはなりません。それらを事務員が予測するのは難しいことでしょう。

予約システムを検討する際に重要な要件は、看護師などのスタッフが予約する際にそれを容易にできるかどうかがひとつのポイントになります。予約システムを導入して、その操作に時間が掛かり、逆に待ち時間が長くなり、待ち時間を短縮・改善できなければ本末転倒です。

※待ち時間ができる要因の説明は、「待ち時間ができる7つの要因の補足説明」をご参照ください。

予約システムを導入しうまく運用もできているはずなのだけれども、混雑があまり改善されないと感じている医師やスタッフもいることでしょう。

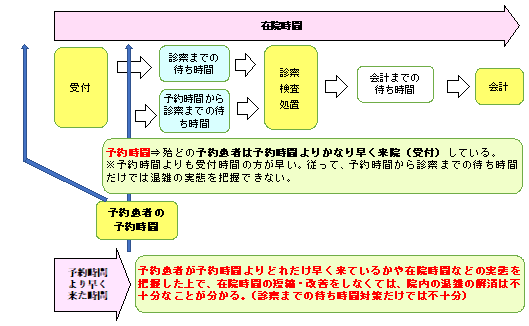

実は、診療所の混雑は、「診察までの待ち時間」だけが原因ではないのです。当然ですが「患者の在院時間」が長くなるほど混雑します。実際の分析でわかったことは、患者の在院時間が長くなったのは、予約患者が予約時間より相当早く来院していることで在院時間が長くなり、混雑を招いていることです。(改善事例で紹介している診療所では平均30分程度前から来院していることが分かり、その対応を図ることで混雑はかなり改善しました。)

その事例については、「改善事例」をご参照ください。

これらの待ち時間改善の事例については、以下とともに待ち時間

や在院時間の改善事例を紹介している「ストーリーで語るリスク

マネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第5章もご参照

ください。

通常、厚生労働省が行う受領行動調査でもそうですが、医療機関が行うアンケート調査では、予約患者は来院時間から診察時間までの待ち時間ではなく、予約時間から診察時間まで待ち時間しか調査していないのです。そのため、予約患者が予約時間よりどれくらい早く来院しているかを把握していないのです。

診療所の混雑を改善するには、予約による診察までの待ち時間だけでなく、患者が診療所にとどまる在院時間をいかに短縮・改善するかの方がより重要なのです。駐車場の混雑や待合室や医院の中の混雑は、診察までの待ち時間よりも在院時間が長くなることのほうが影響が大きいのは明らかなのです。しかし、予約患者や予約患者以外の在院時間を把握している診療所は少ないと思われます。それは、殆どの予約システムに在院時間や検査時間などを把握する仕組み(システム)がないからです。

既に予約システムを導入しているが混雑が緩和されていない診療所は、その実態を把握することが重要です。

それは下記、「実は、待ち時間よりも在院時間の重要性」をご参照ください。

実は、待ち時間よりも在院時間の把握の重要性

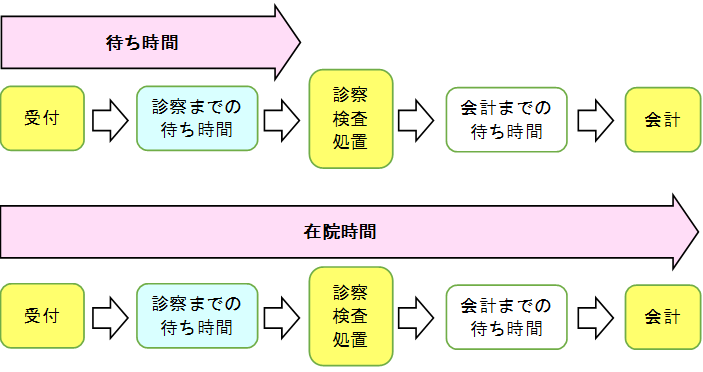

【待ち時間と在院時間】

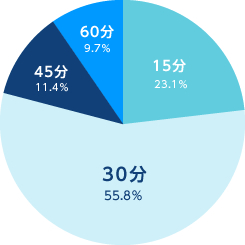

診察までの待ち時間と在院時間の関係は上記の通りです。駐車場や待合室の混雑の改善には、待ち時間よりも在院時間を短縮・改善する方がより重要なことが分かります。

厚生労働省が実施している「受療行動調査」のアンケートは、予約時間から診察が始まるまでの待ち時間しか調査していないのです。実際に、待ち時間対策に関する著書で多くの事例が取り上げられていますが、それらの中で在院時間に言及している事例に出会ったことはありません。

予約患者の場合の予約時間及び待ち時間と在院時間の関係をもう少し分かりやすく整理すると次の通りです。

【予約患者の待ち時間と在院時間】

上記の図からも予約時間から診察までの待ち時間の把握だけでは、診療所の駐車場や待合室の混雑に適切に対応できないことは明らかなのではないでしょうか。

実際に在院時間の分析した診療所の調査では、予約患者は予約時間よりもかなり早く来ていることがわかり、それが原因で、混雑を招いている状況も分かりました。

その事例については、「改善事例」をご参照ください。

最近はインターネットで、患者からも受け付けられる機能もありますが、予約を受ける際には、当然ですが診療所の患者の来院状況を把握した上で、空いている時間に受け付けるようにすることが重要です。

完全予約制にしているところもありますが、私はお勧めしていません。それは、新規患者の来院チャンスを逃すことになる機会損失のほうが大きいと考えるからです。診療所は患者のリピート率と新規患者の両方に来ていただくことで患者数が増加していくからです。

詳しくは「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

診療所では待ち行列が増えてきたからといって、医師を増やすことはできません。診察や検査のスピードを少し上げることはできるかもしれませんが、急に上げようとすると様々なリスクを招きます。診療所では、一度増えた待ち行列を解消するのは容易なことではありません。これを改善するには、予約当日の診察や検査などにかかる時間を予想し、患者の来院を診療スピードに合わせてコントロールすることが最も効果的な方法です。

予約することで来院患者をコントロールしつつ、事前に準備できるメリットを最大限活かし、診察や検査を効率的、効果的、円滑に行い、スピードアップを図り、待ち時間を短縮・改善するのです。

そして、その実態を把握・分析し、短縮効果を検証し、改善を繰り返すPDCAサイクルを構築することが最も大切な待ち時間の対策となるのです。

理屈では、PDCAサイクルを構築するのにITシステムを導入しなくてもできますが、現実的にはITシステムなくしては効率的・効果的に待ち時間の改善を続けていくことはできません。予約も効率よく対応し、患者の重篤化をなくすために活用したり、あるいは患者の待ち時間や在院時間の実態を把握したりすることは、ITシステムの活用なくしてはできません。

従って、何らかのITシステムを導入し、それを活用しながら自然な形で、改善を続けていくためのPDCAサイクルを構築していく以外にはないのではないでしょうか。ただ、どのようなシステムを導入するかが課題になるわけです。

予約システムは多く発表されていますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、上記の点から予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルも構築できません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

下記の図表は、改善事例で紹介している「診療予約・患者動静システム」を導入するときに行うシミュレーションです。現状の来院患者の診察時間や検査時間に基づいて、待ち時間の現状及びシステムを導入した場合の予約率によって待ち時間がどの程度改善されるかをシミュレーションした事例のイメージです。

診療予約・患者動静管理システムの導入効果の事前の検討

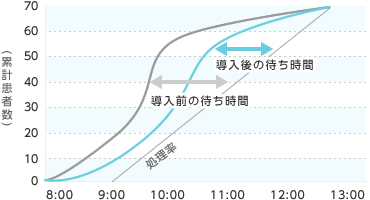

下記、「待ち時間短縮モデル」の図表は、来院患者数と待ち時間の関係を図表化したイメージ図です。

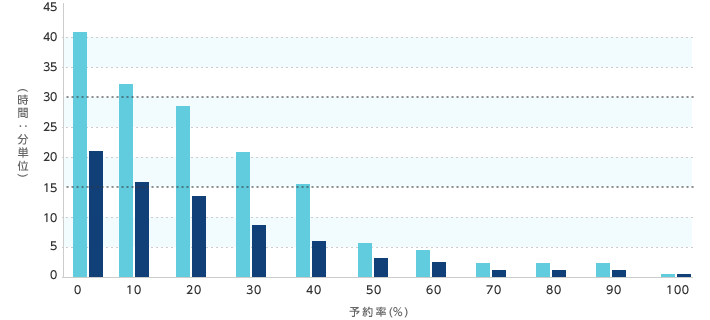

「予約率と待ち時間の減少シミュレーショングラフ」は現状に基づいて、予約を取り入れた場合、予約率によって待ち時間がどの程度改善されるのかをシミュレーションした事例です。

来院患者と待ち時間の関係

下記グラフは、現状の来院患者数に基づいて、発生している待ち時間をシミュレーションした結果と予約を取り入れた場合の改善のグラフをイメージ化したものです。

システムの導入にあたっては、現状の来院状況と診察時間に基づいて、現状の待ち時間を確認し、予約システムを導入した場合の待ち時間の改善効果をシミュレーションいたします。

|

|

下記グラフは、患者の予約率によって、どの程度待ち時間が短縮できるかをシミュレーションした結果です。左側が最大待ち時間で右側が平均待ち時間です。

予約率によってどの程度待ち時間が変化するかをシミュレーショした結果ものです。予約率が30%~40%でも半分程度の待ち時間になり、大きな効果があることが分かります。

平均待ち時間を15分以内を目標とすると、予約率は少なくとも20%以上必要なことがわかります。

※できれば、当初でも予約率は30~40%程度に設定することをお勧めします。

|

|

|

|

詳しくは、「診療予約・患者動静管理システム」のデータに基づいて、予約患者のリピート率及び待ち時間や在院時間の改善事例を紹介している「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

上記などの悩みを解決するヒントが下記のサイトにあります。ご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故、待ち時間を改善し、患者満足度の向上・リピート率の向上が必要なのでしょう。「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築もできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

これらをまとめて整理している「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。診療予約・患者動静システムを利用して、待ち時間や在院時間を分析した事例も掲載しています。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)