待ち時間の把握と分析

understandingthewaitingtime

待ち時間対策に当たって(求められるシステムとは)

待ち時間があっても患者が増えるということは、診療所が評価され、発展の礎(要因)となる医療サービスを提供しているということです。

待ち時間対策に当たっては、その診療所の評価を向上させつつ、いつまでも今まで通り来てもらえるように対応していくことが重要です。

待ち時間ができる時間帯やなぜ待ち時間ができているのか、患者の来院の状況や待ち時間などの現状を正しく把握する必要があります。しかし、待ち時間対策の事例の多くは、患者満足度の調査と一緒に、診察までの待ち時間や予約時間から診察時間までの待ち時間を記載してもらい、それに基づいて対策を検討しているのが一般的です。

患者へのアンケートによるものなので、頻繁には行うことができず、多くても年に1回定期的に実施する程度になります。患者の満足度調査としては、それで充分だと考えますが、待ち時間対策としては、現状を把握する情報の内容としても、質と量の面からみても不十分なのではないでしょうか。

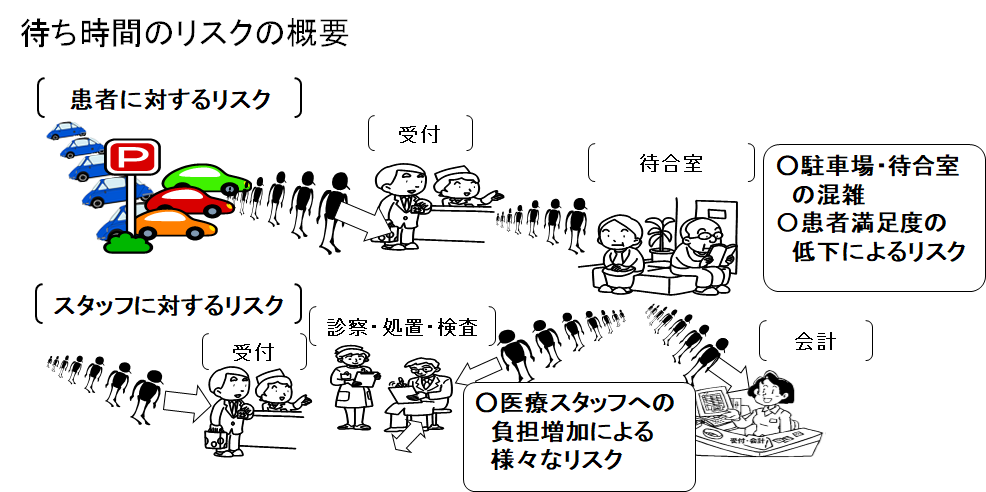

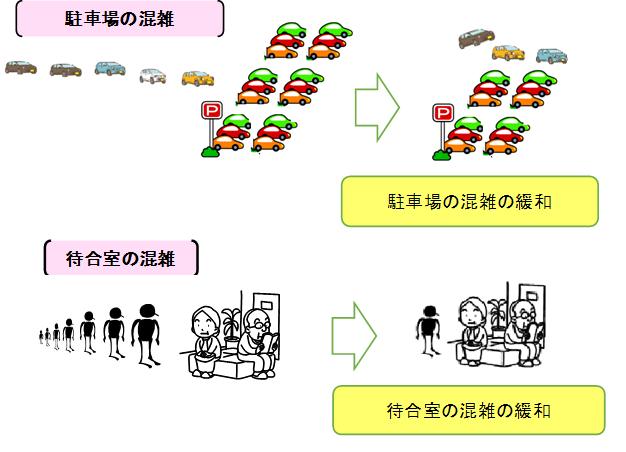

待ち時間が長くなっても患者の満足度が下がらないように対策をするところもありますが、待ち時間や在院時間が長くなることは、駐車場や待合室の混雑や「患者に対するリスク」だけでなく、様々な「スタッフに対するリスク」を招く可能性が高まります。それらの対応も含めて待ち時間対策が必要です。

これらのリスクについては、「待ち時間のリスク」についてをご参照ください。

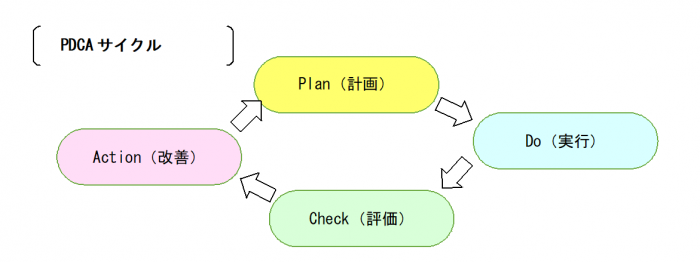

適切に待ち時間の対策を行っていくには、やはり現状を把握するためにしっかりとした情報収集から始め、現状を把握し分析し、改善していかなくてはなりません。そして、それは一過性の取り組みではなくて、常にその取り組みを継続するPDCAサイクルを構築することが重要です。

そのため、「待ち時間の把握と分析」にあたっては、ITを使用したシステム抜きに実施することはできません。

それを踏まえて現在ご紹介している「改善事例」で使用している「診療予約・患者動静管理システム」を以下の通りご紹介いたします。

「待ち時間の把握と分析」による「改善事例」については、

「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント

事例集)」第5章に詳細に記載していますので、ご参照くださ

い。

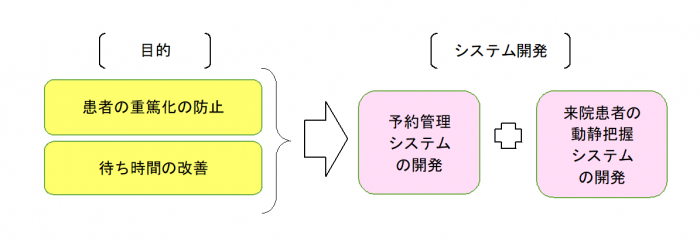

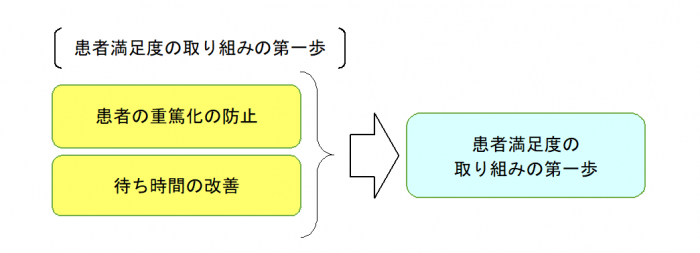

当初、「患者の重篤化の防止」と「待ち時間の改善」を目的とし、予約管理システムを平成15年に開発しました。

その後、待ち時間や在院時間がどのように改善されているのかを把握するために、来院患者の院内の動静を把握するシステムを平成25年に開発しました。

来院患者の動静データの実績が3年間以上蓄積され、かねて大学の先生方とリスクマネジメントの勉強会をしていたこともあって、「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」(編者:石田成則、小川浩昭、発行者:株式会社創成社、2019年7月20日)の第4章医療機関・診療所のリスクマネジメント(事例研究1)と第5章医療機関・診療所のリスクマネジメント(事例研究2―待ち時間とリピート率の改善の取り組み事例)を執筆したことから、ご協力いただいた医師のご了解のもと、開発した「予約管理システム」と「来院患者の動静把握システム」の事例をwebでも紹介することにいたしました。

現在でこそ、多くの予約システムは開発されていますが、「予約管理とともに来院患者の院内の動静を把握するシステム」はいまのところあまり見受けません。

このシステムも使用して6年以上経過し、待ち時間や在院時間の改善に役立てることができています。

「診療予約・患者動静管理システム」の概要をご参照ください。

診療所の平均的な待ち時間と在院時間はご存じですか?

待ち時間に関する調査は、3年に1回実施される厚生労働省の「受療行動調査」で行われています。

「受療行動調査」の目的は、「全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。」とあります。

しかし、受療行動調査は医療施設といっても病院が主で、診療所の待ち時間や患者満足度の状況が反映されているわけではありません。

従って、診療所が患者満足度や待ち時間の改善に取り組む場合、参考にはなりますが、診療所の実態ではないことを認識しておく必要があります。

診療所が待ち時間の改善に取り組む場合、独自に待ち時間を調査し、現状を把握したとしても、客観的に比較検討する指標なるものが見当たらないことを知っておくことが必要です。

実際に実績を把握し分析するにあたっては、病院との比較検討はできても、他の診療所と比較検討することはできず、年度別の推移で考察することしかできませんでした。

患者の動静データの分析で分かった意外なこと⇒詳細は改善事例へ

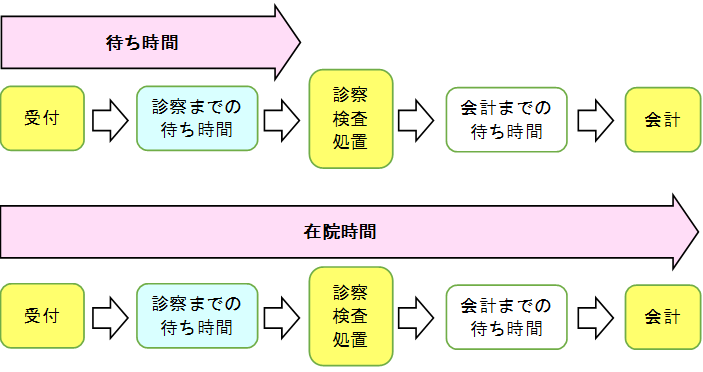

今回、診察までの待ち時間よりも在院時間に焦点を当てて分析をいたしました。それによって、気づかなかった意外なこと(詳細は改善事例へ)が分かりました。

分析に当たって、予約患者のほうが予約していない患者よりも、在院時間が短いだろうと考えていました。

しかし、実際には予約患者のほうが、在院時間が長かったことが分かりました。

その要因が診察までの待ち時間ではなく、予約患者は予約時間よりかなり早く来院しているためということも分かりました。

これには地域性もあるでしょうが、予約患者の在院時間が長いということが明確になったことで、それらの予約患者への改善策をとることで、予約患者の在院時間を短縮することができたとともに全患者の在院時間の改善につなげることができました。

このことは、例えば、駐車場や待合室の混雑は予約していない患者が原因というだけでなく、在院時間の長い予約患者への対応が不十分で、発生していたことが分かったのです。

【※受領行動調査の(一般的な)待ち時間は診察までの待ち時間。しかし、

待ち時間よりも在院時間のほうが駐車場や待合室はより影響を受ける。】

受療行動調査では、病院の平均在院時間なども分かりません。

受療行動調査では、「予約時間から診察時間までどれだけ時間が掛ったか」の診察までの待ち時間しか調査されていないからです。

他の調査事例でもそこまで踏み込んだ分析に出会ったことはありません。

これも来院患者の動静分析の結果、初めて分かったことだと考えています。

このように予約システムの導入だけで待ち時間問題が改善するわけではなく、実際に自分の診療所の患者の動静を把握分析し、どのように変化しているかを比較検討することで、より改善点が明確になっていくということです。

また、それを繰り返すことで、患者や従業員のために改善を行うPDCAサイクルを自然に構築することができます。

予約・患者動静管理システムによる待ち時間や在院時間の把握の重要性

予約管理システムは前述したとおり、平成15年に開発し、

「患者の重篤化の防止」と「待ち時間の改善」を目的としたものでした。

「患者の重篤化の防止」は、糖尿病網膜症や緑内障などの患者が、治療半ばで来なくなると失明に至るケースもあり、これらの重篤な患者を防止する取り組みです。当初はこの目的が主で、現在十分に当初の目的を達成しています。

「待ち時間の改善」は、患者の増加に伴い、待合室や駐車場の混雑が慢性化し、患者の待ち時間(在院時間)が長くなり、医師や従業員の休み時間が短くなったり、取れなかったりということが常態化しており、それらを改善するためのものでした。

これらの2つの問題点は、予約管理と患者の把握動静システムを開発し、運用することで当初の目的を達成するとともに、現在も改善が進んでおります。

そして、それらの取り組みが「患者サービスの向上」であり、「患者満足度の向上」の取り組みの第一歩となったわけです。

まず、「患者の重篤化の防止」は予約した患者については当初の目的をほぼ完全に達成することができたと考えています。

「患者の重篤化」を防ぐために患者に説明とともに予約の確認することはとても重要で、万が一来院されない場合も事前に連絡先などの確認しておくことで重篤化を防止することができます。

待ち時間の改善については、当webの「待ち時間の改善事例」に詳細に掲載していますが、着実に改善が進んでおります。

しかしながら、予約前と予約後の改善の待ち時間の比較ができなかったことが残念でなりません。

それは、予約管理システムを導入する前後には来院患者の動静を把握システムがなく、待ち時間や在院時間の実績を把握できなかったためです。

システムを導入後、改善したといえるのはなぜでしょうか?

改善の結果、現象として現れたのは、駐車場の混雑がなくなり、医師や従業員の休み時間がきちんととれるようになったことです。

当初、待合室や診療所が混雑するために、待合室を拡張したり、駐車場を拡大したりすることも検討しましたが、待ち行列理論からそれでは改善しないばかりか悪化する可能性が高く、根本的な改善にはつながりません。

しかし、予約管理システムの導入によって、待合室や駐車場を拡張することもなく、改善することができました。

また、その10年後ではありますが、来院患者の動静把握システムを追加したことで、PDCAサイクルの構築が円滑に機能し、一層の改善が進んでおります。

「診療予約・患者動静システム」をご参照ください。

予約システムを導入しても、改善が見られない診療所の原因は?

待ち行列理論で予約が有効なのは、診療所の都合(診察や処置あるいは検査などの処理時間)に合わせて患者に来てもらうことによって、待ち時間を短くするということを理解する必要があります。

従って、予約患者が来る前の患者までに掛かる時間(診察や処置あるいは検査などにかかる時間)を適切に予測し、患者の予約時間を設定しなくてはなりません。

現在、多くの予約システムが開発され導入されています。しかし、 それらのことが理解されないまま予約時間を設定すると待ち時間の短縮にはならないということです。

予約患者の待ち時間の対応を誤ると患者満足度は向上するどころか、不満が非常に多くなります。

これは受療行動調査からも明らかになっています。

予約しているにもかかわらず、待ち時間が長いと、予約していなければ許容される待ち時間でも、患者の不満は非常に高くなります。

従って、事例としてご紹介している診療所では、医師の指示に基づいて、看護師が患者と来院日や時間を相談しながら、予約日時をセットできるようにしています。

これは、当初から予約日の診察状況が分かる看護師が直接予約を設定できなければ待ち時間の改善にはつながらないことを分かった上で、看護師の意見を最大限取り入れ、操作しやすくすることにこだわってシステムを開発したものです。

とはいっても、やはり導入時には看護師に新しい仕事が増えることになり、負担がかかることからどうしても円滑にいかないこともあります。

しかし、待ち時間の改善によって患者サービスの向上やスタッフの就業時間の改善につながることを理解していただき、操作性も簡単なことから早い段階で操作になれ、運用することができました。

実際に予約管理システムの運用を開始すると、看護師からは、予約をセットするときに患者の来院時の事情などもよく分かり、患者とのコミュニケーションも円滑になってよかったとの声もいただいています。

予約システムを導入しても待ち時間が改善しない原因

予約システムを導入する場合、予約患者の待ち時間が短くならないと患者満足度が悪化することは前述いたしました。

従って、予約システムを誤って運用して、待ち時間が改善しない場合、患者の不満が増加し、患者が減少するリスクがあることにも注意が必要です。

それでは、予約システムを導入しても改善しない原因はどこにあるのでしょうか。

最も多く見かける例は、予約システムを導入しても、帰るときに事務的に予約時間をセットしているところを見受けます。

これも前述していますが、診療所の都合に合わせて来院していただくわけですので、予約日の状況が全然分からないまま事務的に予約時間をセットしても、待ち時間の改善にはつながらないのです。

また、予約システム導入と同時に駐車場や待合室を拡大した場合、待ち時間が増えることもあります。

これは、駐車場や待合室を拡大すると、待ち行列理論では、患者が増える要因をつくることになります。

従って、予約システムを正しく運用しても、駐車場や待合室を拡大することで患者が増え、待ち時間があまり改善しないケースもでてくることがあります。

診療予約・患者動静管理システムの概要

診療所の待ち時間や在院時間の改善のために開発した診療予約・来院患者の動静把握システムの概要及び把握するデータの内容について説明します。

来院患者の受付から退出するまでの主な手順は、「予約管理と待ち時間を分析する」をご参照ください。

□システムの運用の主な流れや留意事項は次の通りです。

≪予約する時と予約カード発行時の流れについて≫

・ 医師が診察を行った後、予約が必要な患者には看護師に指示を出す。

・ 看護師が患者と次回の診察や処置あるいは検査などに当日どの程度時間が掛かるか、あるいは予約日にどの程度の患者がいて、どの程度時間が掛かっているかなどを考慮して、看護師が患者と相談して予定日時をパソコンへセットする。

・ その語、次回の予約日時を予約カードに印刷し、予約カードを患者に手渡す。

※ これらの作業の過程で、医師や看護師及び患者とのコミュニケーションも密になり円滑に運用されています。

≪予約患者への対応について≫

・ 予約日時の設定は、予約日の待ち時間を短縮するために、患者にこちらの都合のいい時間に来ていただくための大切な作業です。

・ そのため、看護師と患者が次回の予定などを直接話すことで、より患者の事情などもわかるようになり、患者とのコミュニケーションも円滑になったとお聞きしており、そのように運用していくことは重要です。

・ あくまでも予約するのは患者サービスの向上のための方策の一つであることを認識する必要があります。従って、予約の無理強いは本末転倒で、柔軟な対応が求められます。

≪来院患者の動静把握について≫

・ 予約患者は来院時の予約カードを使用し、予約なしの患者は来院時に当日カードをお渡しします。

・ それらのカードによって患者の来院から退出(会計済み)までの情報を収集します。それによって、来院患者の全員の実態を把握分析できるようになります。

≪データの収集内容について≫

調査分析のデータの収集は情報収集機器(カードリーダー)の配置によって異なってきますが、今回の事例で取り上げている内容は下記【診療所の在院時間の調査・分析内容の概要】の通りです。なお、開業時間前に来た患者の時間も把握できるようにしています。これによって、在院時間に大きな影響を与えていることも分かりました。

【今回の診療所の在院時間の調査・分析内容の概要】

出所)筆者作成

≪データ収集の主な流れについて≫

データ収集は読取機の設置の仕方で決まりますが、下記【診療所のデータ収集の概要(例)】のように調査のポイントを決めて設置します。予約患者の予約カードと予約なし患者(当日受付患者)には当日カードを準備し、患者の状況が把握できるようにしています。

【診療所のデータ収集の概要(例)】

出所)筆者作成

これらの内容ついては、「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章にも記載していますので、ご参照ください。

上記などの悩みを解決するヒントが下記のサイトにあります。ご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故、待ち時間を改善し、患者満足度の向上・リピート率の向上が必要なのでしょう。「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

これらをまとめて整理している「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。診療予約・患者動静システムを利用して、待ち時間や在院時間を分析した事例も掲載しています。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)