待ち時間ができる7つの要因の補足説明

waiting_time_7point

待ち時間(待ち行列)できる7つの要因の補足説明

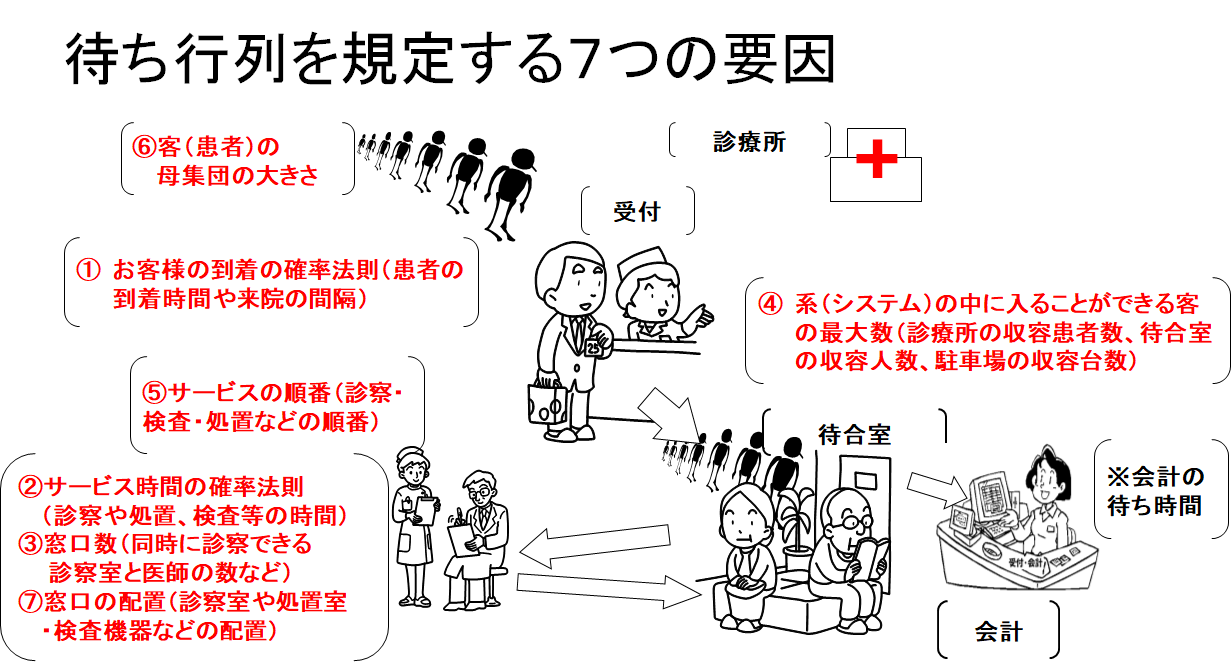

診療所の「待ち時間がなぜできるのか」の中で「待ち時間ができる7つの要因」を紹介しています。この補足説明では、「待ち時間ができる7つの要因」について、もう少し具体的な例を加え、補足の説明をいたします。

【待ち時間ができる7つの要因の補足説明】

上記図の順番に従って、説明を加えます。

⑥ 客の母集団の大きさ 【⑥患者の母集団の大きさ:地域の人口や受療率など】

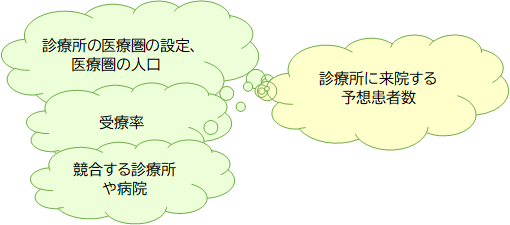

全体の患者数が多ければ、待ち行列が長くなり(待ち時間は長くなり)、混雑を招く要因になります。逆に患者数が少なければ待ち行列は短くなり(待ち時間は短くなり)、混雑は緩和される要因になります。

独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、診療所が少ない不足地には、融資しやすくしており、診療所が多い充足地には原則融資をしない方針をとっています。

この方針は医師の少ない地域に診療所を誘導する政策ではありますが、患者が短期間で集まりやすく早く健全経営に移行しやすいという面もあります。

しかし、開業に当たっては、不足地であっても、経営を維持するために必要な患者数がいるのか、患者が来院できる医療圏をどのように設定しておくのかなどは調査しておく必要があります。患者数が少なければ、待ち時間を気にすることはありませんが、経営が成り立たなければそれどころではありません。

充足地と不足地のどちらを選択するかは、診療所の医療圏で一診療所当たりの患者数が多いと見込まれる地域を選択したほうがいいことになりますが、開業当初から将来の来院患者数を想定し、待ち時間対策を検討しておくことは重要です。

ただ患者の動向や近隣の医療機関の動静は、開業時だけでなく、常に把握し対応することが診療所の運営では重要になります。

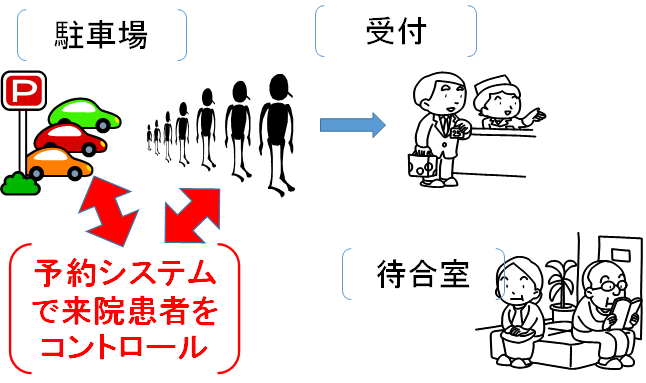

① お客様の到着の確率法則 【①患者の到着時間や来院の間隔】

患者が診療所に来院する時間や間隔です。来院間隔が短いと患者数が多くなり、その間隔より診察や検査にかかる時間が長くなる状態が続くと待ち行列が長くなり、待ち時間も長くなります。

多くの診療所では、開業時間の前から患者が来院し、診察を始めるときにはすでに待ち行列ができ、その時に待っている患者の診察が終わらないうちに、開業後の患者が次々に来院するために待ち時間は長くなり混雑した状態が続きます。午前中混雑している診療所の多くはこのような状態になっています。

午後からの診察開始時もこのような状態からスタートすることになりますが、午前中ほど患者が来る来院間隔も短くなく、患者数も少ないため午前中に比べて早く混雑が解消します。

このような混雑の状態が続いているのになかなか改善できていない診療所は多いのではないでしょうか。しかし、これも正しい待ち時間対策によって改善することができます。

予約システムの導入は、予約によって患者の来院時間や間隔を診療所の医療サービス提供の都合に合わせて、コントロールしようとするものです。(しかし、予約患者を長い時間待たせることがないようにコントロールすることも大切です。予約患者を長く待たせることは患者満足度を低下させます。)

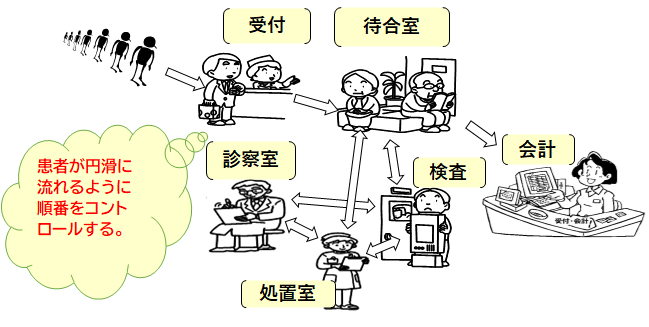

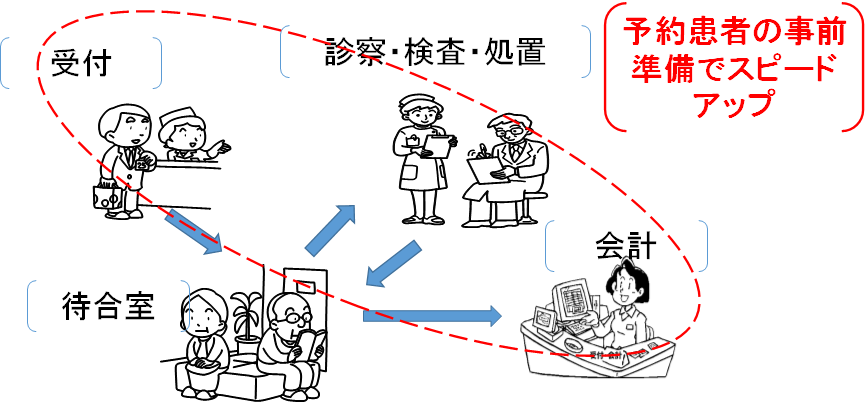

⑤ サービスの順番 【⑤診察の順番、診察・検査・処置等の順番】

サービスの提供の順番を工夫することで待ち行列を短くすることができます。例えば、毎回同じ順番で行うのではなく、手の空いているスタッフが問診や検査を行うなど効率のいい順番を工夫すれば、サービスの提供時間(処理時間)が短くなり、待ち時間を短くすることができます。

② サービス時間の確率法則 【②診察や検査・処置等に掛かる時間】

患者の診察や検査・処置などに掛かるサービス提供時間(処理時間)で、これらの時間が前記①の患者の来院間隔よりも長くなることが続くと待ち行列が長くなり(待ち時間が長くなり)、混雑してきます。

診療所は医師一人で対応している場合がほとんどで、患者満足度を向上しながら、このサービス提供時間(処理時間)のスピードをいかに上げていくかがととも重要なポイントになります。

ここでも「予約を活用」して「事前準備によって効果的な医療サービスの提供とスピードアップ」を図ることができます。

また、診療所の作業工程では医師に負担が掛かり、医師の工程が一番混雑する工程(クリティカルパス)になりますので、それを踏まえて、検査や問診など他のスタッフが効率的に動くことが重要です。

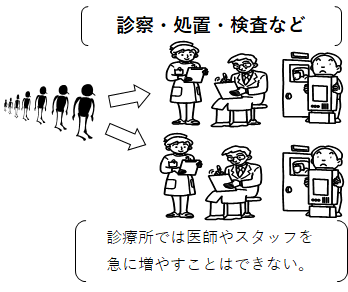

③ 窓口の数 【③同時に診察できる診察室や医師の数、同時に処置や検査などができる処置室や検査機器および医療スタッフの数など】

上記②の診察や検査・処置等を提供する医師や場所が多いほど、それらのサービスの提供時間(処理時間)が短くなります。サービスのスピードが上がり、来院患者の来院間隔よりも短ければ待ち時間は発生しません。また、そのような状態であれば発生しても早く解消することができます。

このように診療所でも患者が混み合ってくると医師や検査機器及びそのスタッフなどを増やすのが最も早い待ち時間解消の解決方法なのです。しかし、診療所では、すぐにはそのような対応はできません。

現在、診療所は一人の医師で運営しているケースがほとんどですが、診療所も病院のようにより効率的な経営を求められることから、今後は複数の医師が対応する体制づくりも課題となっていくのではないでしょうか。

⑦ 窓口の配置 【⑦診察室や処置室・検査機器などの配置】

受付や待合室、診察室、処置室、検査室や医療機器などの設置場所を患者が円滑に流れるレイアウトにした方が無駄がなくサービス提供時間の短縮になります。患者の導線が悪いと、患者の流れが悪くなり待ち時間が長くなります。患者の円滑な流れを考えたレイアウトが重要になります。

④ 系(システム)の中に入ることができる客の最大数(系の容量) 【④診療所の収容患者数:待合室の収容人数や駐車場などの収容台数】

駐車場や建物が広ければ、患者の受け入れ人数が増えることから待ち時間が長くなり混雑する要因をつくります。

逆に、駐車場の収容台数や建物(待合室)の収容人数が少なければ、待ち行列は短くなり、待ち時間は短くなる要因になります。ただし、駐車場が一杯で諦めて通り過ぎてくれれば、駐車場での待ち行列はできませんが、駐車台数を超えても駐車場外で待ったり、建物内に入れないために外で待ったりすれば、それらを加えると待ち行列が長くなり、待ち時間が長くなります。

以上が、「待ち時間ができるの7つの要因」です。

これらの「ORの待ち行列理論」に基づいた7つ要因を把握した上で、複合的に対策することで待ち時間を改善することができます。

待ち時間対策として、「なぜ待ち時間ができるのかの中の正しい待ち時間対策」とをご参照ください。その中で、「予約を活用する」ことの重要性を述べています。

待ち時間の改善事例を詳細に掲載している「ストーリーで語る

リスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第5章

をご参照ください。

「予約を活用する」ことの重要性が分かり、予約システムを導入したのだけれども、それでも混雑が緩和しないと感じ、それ以上の対策を諦めている診療所もあることでしょう。

しかし、そのような時こそ、その実態を正しく把握する必要があります。私が分析した事例では、「診察までの待ち時間」よりも患者が予約時間よりもかなり早く来院し、「患者の在院時間」が長くなっていることがわかり、それによって、混雑が起きているケースがありました。

混雑の原因を考えた場合、「診察までの待ち時間」よりも、患者が「院内に滞在する在院時間」のほうがより影響が大きくなることは明らかです。従って、それらの実態を正しく把握し対応することが重要なのです。

それについては、「待ち時間対策よりも在院時間対策の重要性」をご参照ください。

とは言っても、前記の⑥の要因び該当する患者数が多い地域の場合は、短い間隔で次々に患者が来院することになり、通常医師が一人しかいない診療所では対応が追い付かない状態となり、待ち時間が長くなり混雑が続きます。例えば、インフルエンザが流行し一気に患者数が増えると、すべての診療所が同程度の医療サービスを行っているとすればどこも混雑している状態になります。

しかし、この状態でも正しい対策をすることで、円滑に患者に対応できる診療所とできない診療所で差がでてきます。

その詳細については、「なぜ待ち時間ができるのか」の「正しい待ち時間対策」をご参照ください。そこでは「予約をうまく活用する」ことの有効性を述べています。

診療所はなぜ待ち時間対策が必要なのでしょうか。待ち時間は様々なリスクを招きます。

待ち時間のリスクについては、「待ち時間のリスク」でをご参照ください。

では、なぜ待ち時間がリスクとなるのでしょう。

そのリスクについては、「診療所のシェアは何で決まるか」をご参照ください。

待ち時間の改善事例は、「改善事例」をご参照ください。

予約システムを導入しても混雑があまり改善できていない診療所は、予約患者がどの程度早く来ているか、患者の在院時間などの実態を把握しないまま運用しているところが多いことでしょう。そして、それは1回改善することで良くなるわけでなく、改善のPDCAサイクルを構築し、継続的に取り組むことが重要です。

「待ち時間の短縮と改善方法」 、 「待ち時間の改善方法」もご参照ください。

なお、これらの内容をまとめている「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

参考になる情報について

【参考になる関連情報】

何故待ち時間ができるのか、待つ行列理論に基づいた待ち時間のできる理由や正しい待ち時間の対策を述べています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

何故、待ち時間対策を行い待ち時間を改善し、患者満足度の向上・リピート率の向上が必要なのでしょうか。「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

予約の重要性は、上記「なぜ待ち時間ができるのか」の通り予約システムの導入が最も効果的です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません、「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、下記「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は上記「なぜ待ち時間ができるのか」の通りです。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載しています。下記をご参照ください。

待ち時間の「改善事例」は下記をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることが分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけです。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかは把握できず、改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

これらの内容をまとめている「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)