なぜ待ち時間ができるのか?

waiting_time

診療所の待ち時間はなぜできるのでしょうか?

多くの医療機関は、来院患者の待ち時間が長くならないように、また長くなったとしても患者の気持ちを和らげるような取り組みをしています。では、そもそも待ち時間は何故できるのでしょうか。

医療機関の「待ち時間問題」は、オペレーションズ・リサーチ(OR:Operations Research)の「待ち行列問題」と同じと考えられます。コンビニエンスストアやスーパーマーケットのレジ待ちで行列ができるとすぐにレジの窓口を増やし、待ち行列を少なくする対応はよく見かける光景です。

では、レジの窓口は何個備えておけば、適切なのでしょう。これらの問題を適正に解決する手法として、ORの「待ち行列理論」が使用されます。

これらの内容をまとめている「ストーリーで語る

リスクマネジメント論(リスクマネジメント事例

集)」第5章もご参照ください。

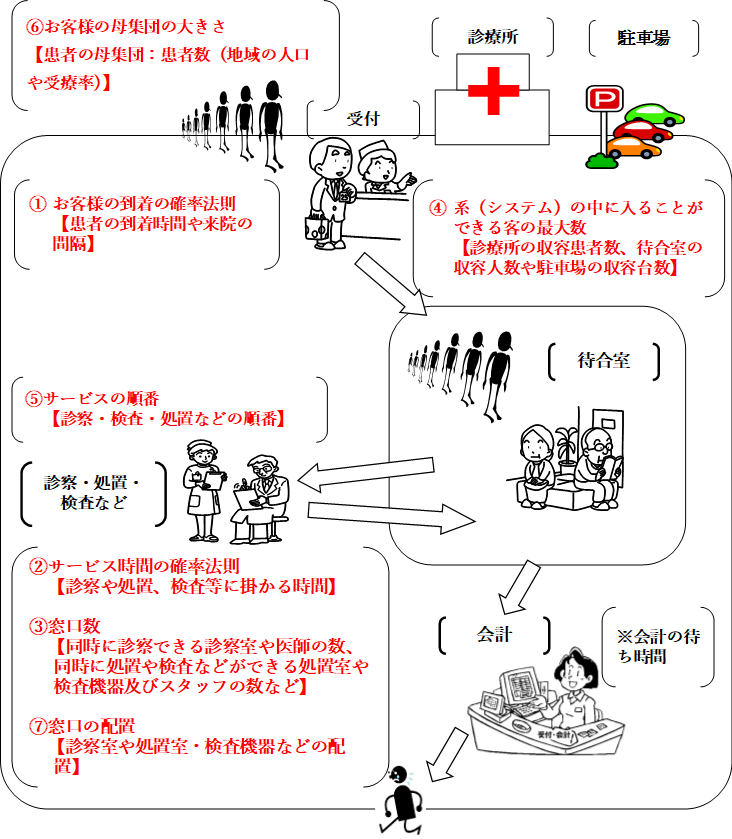

待ち時間(待ち行列)ができる7つの要因

「例解OR-意思決定へのアプローチ-」(著者:小和田正、加藤豊、実教出版株式会社、2003年6月10日)の「待ち行列理論」によると、待ち行列ができるのは、次の7つの要因です。【】内は、診療所の場合として筆者が追加しました。

《待ち行列ができる7つの要因⦆

①お客様の到着の確率法則 【①患者の到着時間や来院の間隔】

②サービス時間の確率法則 【②診察や処置・検査等に掛かる時間】

③窓口の数 【③同時に診察できる診察室や医師の数、同時に処置や検査などができる処置室

や検査機器および医療スタッフの数など】

④系(システム)の中に入ることができる客の最大数(系の容量) 【④診療所の収容患者数

:待合室の収容人数や駐車場などの収容台数】

⑤サービスの順番 【⑤診察の順番、診察・検査・処置等の順番】

⑥客の母集団の大きさ 【⑥患者の母集団の大きさ:地域の人口や受療率など】

⑦窓口の配置 【⑦診察室や処置室・検査機器などの配置】

※サービスの順番については、先着順、客の母集団については無限母集団(十分に多くの人がこのサービスを利用する)さらに窓口の配置は並列であると仮定します。

下記の図【待ち時間ができる7つの要因】は、上記の待ち行列理論で診療所に待ち行列ができる7つの要因を分かりやすく整理したものです。

【待ち時間ができる要因(待ち行列ができる7つの要因)】

出所)筆者作成

これらの補足説明は、「待ち時間ができる7つの要因の補足説明」をご参照ください。

待ち時間の功罪(発展の要因と待ち時間のリスク)

上記の通り、待ち行列ができる7つ要因によって、待ち行列ができ、待ち時間ができます。

これは、同じ医療圏で7つの要因を含めサービスの内容が同じだとすれば、患者数がほぼ均等になっていくということでしょう。

しかし、待ち行列ができる要因は、上記7つですが、来院する患者数に最も大きな差がつく要因(競争力の源泉)は、医師の技量を含めた診療所のサービスに差があることです。

従って、待ち時間ができるのは、患者が多い証拠で、待ってでも受診したい患者がいるというのはありがたいことで、診療所が評価され、発展の礎(要因)となるものです。待ち時間があっても患者が増えるということは、診療所が患者から評価されているということで、喜ばしいことなのです。

待ち時間対策は、診療所の評価を向上させつつ、いつまでも今まで通り来てもらえるように対応していかなくてはならないのです。

しかし、待ち時間が長くなっても患者が来院してくれることに鈍感になってしまい、待ち時間が常態化していくと、患者から見ていつまで我慢できるのでしょうか。

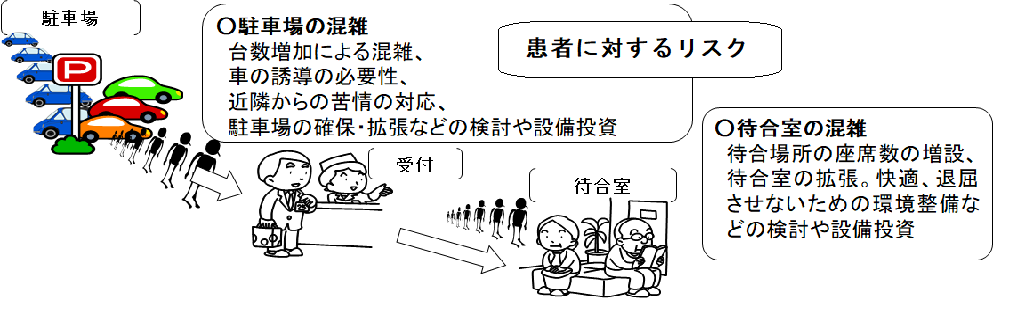

また、待ち時間が長くなることで、患者が別の診療所に移るリスクだけでなく、先生やスタッフにも過剰な負担をかけるリスクがでてくるのです。

それらのリスクの詳細については、「待ち時間のリスク」をご参照ください。

待ち時間対策というと、患者に対するリスクのみに目が行きがちですが、スタッフに対するリスクが軽減するという視点もとても重要です。待ち時間が長くなるのをそのまま放置すると患者だけでなく、スタッフのモチベーションが低下し様々なリスクが顕現化することになりかねません。

このように待ち時間対策は、混雑してきた診療所では取り組まなくてはならない喫緊の課題の一つです。

しかし、どのように待ち時間対策に取り組めばいいのか悩んでいる先生やスタッフも多いことでしょう。

また、混んでいないから待ち時間対策なんて関係ない、患者を増やす方法が知りたいと考えている先生も、この待ち時間問題の本質が分かることで、患者を増やすことができるヒントが分かります。

これらの先生には是非、この先をご覧いただきたいと考えています。

待ち時間が長くなることで、患者満足度が低下し、患者のリピート率の悪化と新規患者の減少の悪循環になるきっかけになれば大変なことです。このリピート率の悪化は、競合する診療所に患者を奪われ、診療所のシェアは低下し、経営に大きな悪影響を与えることになります。

待ち時間対策の必要性やリピート率低下の影響は下記、「診療所のシェアは何で決まるか」をご参照ください。

誤った待ち時間対策していませんか?

患者が増え待ち時間が増えたからといって、待合室を広くしたり、駐車場を増やしたりすることは、上記の【待ち行列ができる要因】の図の7つの要因の「④系(システム)の中に入れることができる客の最大数(系の容量)」の増大要因に該当し、待合室の収容人数や駐車場の収容台数を増やすことから、診療所の収容患者数を増やすことになります。

従って、待ち行列理論では、受け入れ患者数が増える要因になり、益々待ち時間は長くなる可能性が高くなります。

待合室を広くしたり、駐車台数を増やしたりすることは、患者さんに配慮した前向きな投資と思われ、資金も調達しやすいことから安易に行いがちです。

しかし、実は待ち時間を増やし、患者の満足度を下げる結果になりかねないことに注意しておく必要があります。確かに待合室や駐車場が広くなり、一時的に患者の居心地が多少良くなったとしても、また混雑してきて待ち時間がより長くなる可能性が高くなることを理解しておく必要があります。

実は、待ち行列理論によると、待ち時間を減らすには駐車場や待合室を狭くしたほうが効果的なのです。しかしその対応は、患者数を減らすことになりかねないので、経営上できることではありません。だからこそ、正しい対策が必要になります。

では、どのような対策が効果的なのでしょうか。

下記、「診療所における「正しい待ち時間対策」とは?」をご参照ください。

診療所における「正しい待ち時間対策」とは?

診療所で待ち時間を短縮する目的は、「待ち時間を最小限にとどめ、円滑かつ安全で効率的に診療業務を遂行し、患者満足度の向上を図る」ということになるのではないでしょうか。

いいかえれば、「サービス(の質)を向上し、待ち時間で生じる様々なリスクを回避あるいは軽減する」ということになるのでしょうか。

それでは、待ち行列理論の中で診療所でできる最も効果的な待ち時間対策とは何でしょうか。

通常最も効果的な対策は、「③に該当する患者数に応じて診察窓口(医師)を増やす」ことでしょう。コンビニでレジが混雑するともう一つレジを増やす方法です。

しかし、診療所ではすぐに医師を増やすようなことはできません。

では。ORの待ち行列理論から診療所でできる「待ち行列ができる7つの要因」の中から「待ち時間対策」になるものを選択してみましょう。

以下、 (〇)が診療所でできる待ち時間対策です。

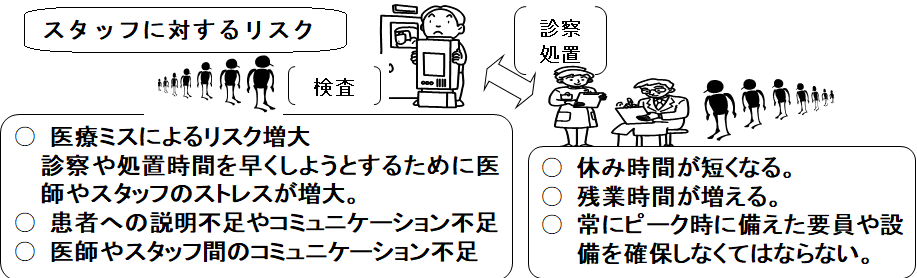

①お客様の到着の確率法則 【①患者の到着時間や来院の間隔】⇒(〇)予約によって来院患

者をある程度コントロールできます。

②サービス時間の確率法則 【②診察や処置・検査等に掛かる時間】⇒(〇)予約によって事

前に段取りを準備することによって時間を短縮することができます。

③窓口の数 【③同時に診察できる診察室や医師の数、同時に処置や検査などができる処置室

や検査機器および医療スタッフの数など】⇒(×)上記の通り、診療所ではできません。

④系(システム)の中に入ることができる客の最大数(系の容量) 【④診療所の収容患者数

:待合室の収容人数や駐車場などの収容台数】⇒(×)駐車場や待合室を狭くし、駐車台数

や待合室の人数を減らすことはできますが、患者が減少するため、経営的に採用することは

できません。

⇒補足説明:駐車場や待合室を拡張し、収容人数を増やし居心地をよくする改修はできます

が、待ち行列理論からは、待ち時間が長くなる要因とはなっても、待ち時間の短縮にはな

らないため(×)としています。

⑤サービスの順番 【⑤診察の順番、診察・検査・処置等の順番】⇒(〇)予約によって事前

に段取りや手順を効率的な順番に準備することができます。

⑥客の母集団の大きさ 【⑥患者の母集団の大きさ:地域の人口と受療率など】⇒(×)病気

が発生しないように地域に予防を呼びかけることはできますが、診療所がコントロールする

ことはできません。

⑦窓口の配置 【⑦診察室や処置室・検査機器などの配置】⇒(〇)建物の構造的なものの配

置換えはすぐにはできませんが、予約によって改善する工夫はできます。

上記の通り、待ち行列理論の7つのうち、診療所として、①、②、⑤、⑦ の4つの対策をとることができます。

その4つすべてに共通することは、予約をうまく活用することなのです。

最も大きな効果は、【①患者の到着時間や来院の間隔】をコントロールすることですが、

【②診察や処置・検査等に掛かる時間】、【⑤診察の順番、診察・検査・処置等の順番】、

【⑦診察室や処置室・検査機器などの配置】も事前に準備することができるから効果的なのです。

【待ち時間短縮の概要】

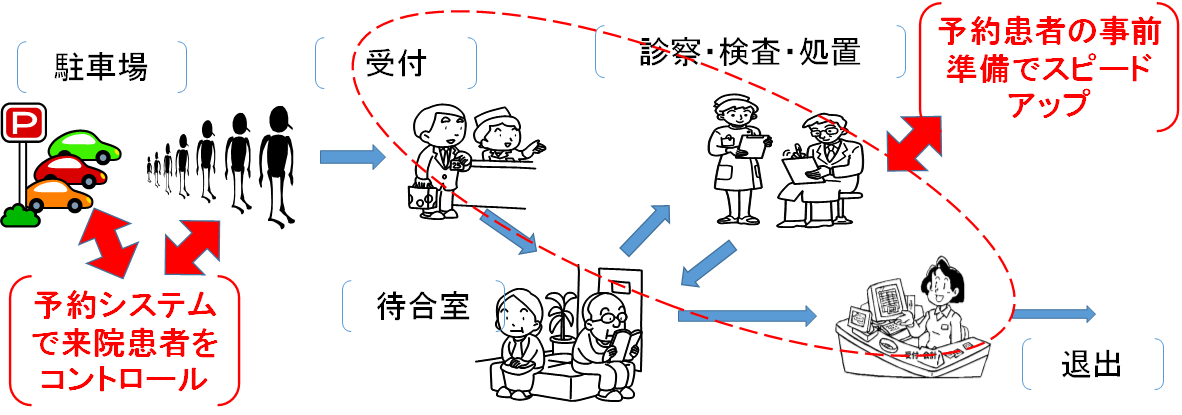

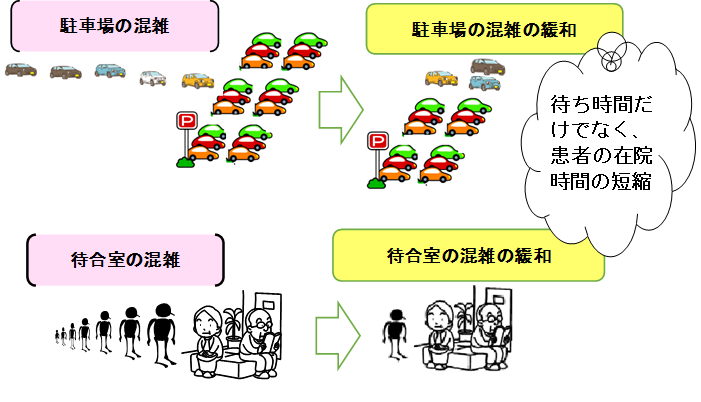

上記の通り、予約によって、患者の来院をコントロールし、事前に準備できるメリットを最大限活用し、待ち時間を短縮することができます。そして、それが待ち時間短縮の目的の一つである駐車場や待合室の混雑を緩和することになります。

予約をしているにも拘らず、事前の準備を怠ると予約のメリットよりもマイナスのデメリットのほうが大きくなります。それは、予約患者は予約していない患者より待ち時間などの許容度は小さく、待ち時間が長くなると急速に不満が高まり、患者満足度が大きく損なわれるからです。

【予約制を導入しても混雑が緩和されない理由について 】

予約を正しく活用すれば、その効果によって、上記通り、待ち時間は短縮改善されます。

しかし、予約を導入しても診療所の混雑が緩和されないと感じているところは多いのではないでしょうか。それは、何故なのでしょう。

実は、診療所の混雑の改善には、診察までの待ち時間だけでなく、患者が診療所にとどまる在院時間をいかに短縮・改善するかが重要になります。駐車場の混雑や待合室や医院の中の混雑は、診察までの待ち時間よりも在院時間が長くなることのほうが影響が大きいことは明らかです。

今回「改善事例」で紹介している事例では、予約によって、診察までの待ち時間は短縮されていますが、その後の調査で、予約患者が予約時間よりもかなり早く来ていることがわかり、その対策も講じることで、より混雑の緩和が進みました。

予約システムを導入しても、予約患者がどの程度早く来ているのか正確に把握し、対応している診療所はないのではないでしょうか。

特に、既に予約制を導入しているが混雑が緩和されていない診療所は、その実態を把握することが重要です。下記、「実は、待ち時間よりも在院時間の重要性」をご参照ください。

尚、待ち行列が長くなる要因(待ち時間が長くなる要因)の詳細については、下記、「診療所で待ち時間が長くなる要因」をご参照ください。

実は、待ち時間よりも在院時間の把握の重要性

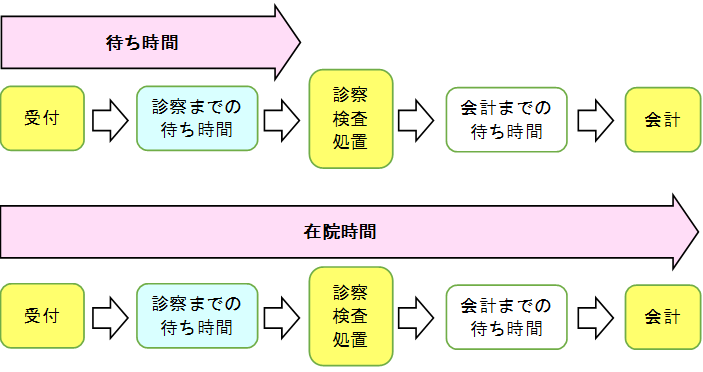

【待ち時間と在院時間】

診察までの待ち時間と在院時間の関係は上記の通りです。駐車場や待合室の混雑の改善には、待ち時間よりも在院時間を短縮・改善する方が重要なことが分かります。

特に、既に予約制を導入しているけど、混雑が緩和されていない診療所は、まず、予約患者が早く来院する時間や在院時間などの実態を把握しなければ的確な対策は立案できません。しかし、予約システムを導入してもそれらの実態を把握する仕組み(システム)がないため、把握できないまま適切な対応が取れていないのが実態なのではないでしょうか。

厚生労働省が実施している「受療行動調査」のアンケートもそうですが、予約時間から診察が始まるまでの待ち時間しか調査していないのです。実際に、待ち時間対策に関する著書も多くありますが、それらの中に在院時間に言及している事例に出会ったことはありません。

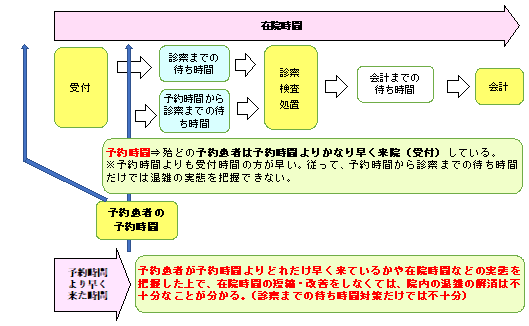

予約患者の場合の予約時間及び待ち時間と在院時間の関係をもう少し分かりやすく整理すると次の通りです。

【予約患者の待ち時間と在院時間】

上記の図からも予約時間から診察までの待ち時間の把握だけでは、診療所の駐車場や待合室の混雑に適切に対応できないことは明らかなのではないでしょうか。

実際に在院時間の分析した診療所の調査では、予約患者は予約時間よりもかなり早く来ていることがわかり、それが原因で、混雑を招いている状況も分かりました。

その結果の事例は、「改善事例」をご参照ください。

また、予約システムを導入しても混雑があまり改善できていない診療所は、予約患者がどの程度早く来ているかや在院時間の実態を分からないまま運用しているケースが多いことでしょう。そして、それは1回の改善で良くなるわけでなく、改善のPDCAサイクルを構築し、継続的に取り組むことが重要です。

「待ち時間の把握と分析」 、 「待ち時間の改善方法」もご参照ください。

なお、これらの内容をまとめている「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

患者数が少ない診療所は?

患者数が少ない診療所は、往々にして駐車台数が少なかったり、待合室も狭かったりします。

そもそも待ち行列理論からは収容患者数が少ない造りは患者が増えにくい要因になります。従って、待ち時間ができる要因は減少するのですが、患者がなかなか増えず、厳しい経営を迫られることになります。

このことは、開業当初に最初は患者を少なめに想定した造りにし、患者が増えてから増設しようとすると患者はなかなか増えず、開業当初から厳しい経営に追い込まれ、軌道に乗るまでの運転資金が不足し廃業に至るケースも出てきます。従って、開業当初に駐車場や建物の収容人数の設定は非常に需要になります。来店型の店舗では非常に重要なポイントで、診療所も例外ではありません。

診療所で待ち時間が長くなる要因

診療所の待ち時間においては、近隣患者数の母集団の大きさは、競合する診療所も同じ条件だとすると患者の来る間隔や頻度と診療所で患者の診察や検査などにかかる(処理)時間との関係性が一番待ち時間ができる要因になります。

①患者の来院間隔(頻度)より、患者の診療にかかる時間が長く掛かり、それが続けば、待ち時間は長くなってきます。

①患者の来院間隔(頻度) < 患者の診察や検査などにかかる時間

⇒この状態が続くと、待ち行列が増え、待ち時間が長くなります。

②患者の来院間隔(頻度)より、患者の診察や検査などにかかる時間が短ければ、待ち行列はできず、待ち時間は発生しません。

②患者の来院間隔(頻度) > 患者の診察や検査などにかかる時間

⇒この状態が続いても、待ち行列はできず、待ち時間はできません。

①の状態が②よりも多く続くと待ち行列が長くなり、待ち時間が長くなります。

その待ち行列と待ち時間の関係性を診療所として整理すると、下記「診療所で待ち時間が長くなる要因」になります。

|

|

図1:待ち時間が長くなる原因と対策について

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上記、待ち行列理論を応用した「流入・流出グラフ」で表すと次のグラフのようになります。 待ち行列と待ち時間の関係を分かりやすくしたものです。 縦軸に来院患者の累積人数、横軸が時間を示しています。 時間ごとに来院患者数を記録することで、簡単にグラフ化することができます。 |

患者の流入・流出グラフ(直感的に外来患者の流れが理解できます) |

|

|

上記の図では、8時に最初の患者が受付し、診療開始の9時には20人、10時には約55人、11時には約68人、そして最終的には70人の来患があったことを示ししています。一方、診療(処理率)は1時間あたり20人ずつ診ています。 |

【参考になる関連情報】

何故、待ち時間を改善し、患者満足度の向上・リピート率の向上が必要なのでしょう。「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

予約の重要性は、上記「なぜ待ち時間ができるのか」の通り予約システムの導入が最も効果的です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません、「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、下記「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は上記「なぜ待ち時間ができるのか」の通りです。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載しています。下記をご参照ください。

待ち時間の「改善事例」は下記をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることが分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけです。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかは把握できず、改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)