予約管理が整備されていない医療機関の問題点

|

ドロップアウトの参考資料 ◇脂質異常症、高血圧又は糖尿病を主病とした患者について(平成31年1月から3月)、 診療所は19.7人中7.3人(40%)、 病院は30.0人中19.1人(63%) と中断(ドロップアウト)する患者は非常に多く、患者のためにも対策が必要と指摘しています。(厚生労働科学研究) ◇緑内障の中断率:ファイザーは2012年10月2日、緑内障患者のうち、患者自身の判断で点眼治療を中断したことがある人の割合(=中断率)が18.7%だったとの調査結果を発表しています。 |

予約管理の目的とは?

|

患者の重篤化の防止 (診療中断の防止) |

経営の健全化 (リピート率の向上) |

待ち時間や在院時間の 改善(環境の改善) |

||

| 糖尿病疾患や緑内障など継続的な診療が必要な患者の重篤化を防止します。 | 患者の要望に合わせた予約や待ち時間や在院時間の短縮によって、患者満足度やリピート率の向上で、患者が増加し、経営の健全化が図れます。 | 待ち時間や在院時間が改善することで患者の不満を軽減し、業務が平準化することで、医師、スタッフへの負担も軽減します。 |

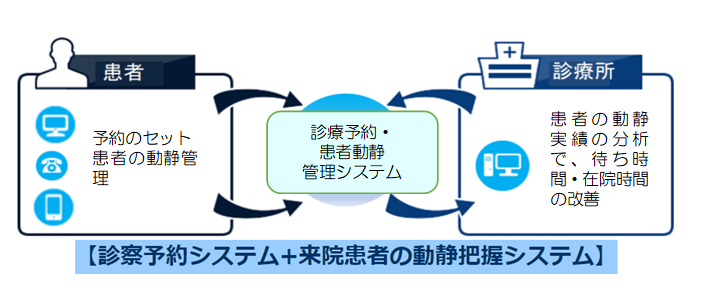

患者の待ち時間を解消する診療予約・患者動静管理システム

「予約・患者動静管理システム」は、「予約システム」及び「患者の待ち時間や在院時間や院内での検査時間などを把握・分析する患者動静管理システム」で、患者の重篤化の防止及び待ち時間や在院時間の短縮を図り、患者満足度やリピート率の向上とともに、診療所の健全な経営を支援します。

具体的には、患者の来院傾向や待ち時間、在院時間などを把握分析することで、待ち時間や在院時間の改善及びスタッフの業務改善、院内の設備や機械装置などの有効活用と効率化などを図ることができます。また、待ち時間や在院時間の短縮や業務の効率化によって、駐車場や待合室の混雑などを緩和・平準化することができます。

近年、予約システムは多くありますが、予約管理だけの機能では不十分ではないでしょうか。患者の院内の待ち時間や在院時間などの実態を正しく把握し、待ち時間や在院時間がどのくらい改善されたか評価できる機能が必要ではないでしょうか。そして、それらができると最も重要な改善のPDCAサイクルの構築も自然と出来上がります。

このシステムの詳細は、「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

この診療予約・患者動静システムを利用して、待ち時間や在院時間を分析した事例も掲載している「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

上記などの悩みを解決するヒントが下記のサイトにあります。ご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故、待ち時間を改善し、患者満足度の向上・リピート率の向上が必要なのでしょう。「診療所のシェアは何で決まるのか」をご参照ください。

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

これらをまとめて整理している「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。診療予約・患者動静システムを利用して、待ち時間や在院時間を分析した事例も掲載しています。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)