診療所のシェアは何で決まるのか?

clinic_share

皆さんも経験していると思いますが、食堂や居酒屋に行くと、いつ行ってもお客さんの多い繁盛している店といつ行っても閑古鳥が鳴いているような人気のない店を見かけます。診療所においてもいつも患者の多い診療所といつも患者の少ない診療所があります。

基本的には診療報酬が同じにも拘わらずその違いは何から出てくるのでしょうか。このwebではその違いをリピート率と最終シェアの変化によって説明しています。そして、リピート率を向上するための取り組みについてヒントを紹介します。

1.診療所のシェアは何で決まるのか?

診療所のシェアって何で決まるのでしょうか?

実は【リピート率】なんです!

「確率を知らずに計画を立てるな」(著者:内山力、PHP新書2013年6月28日)に、商品のシェアはどうやって決まるかでリピート率とシェアの関係ともにマルコフ連鎖が紹介されています。これを参考に、診療所のシェア争いのシミュレーションモデルを作成してシミュレーションを行いました。また、このモデルの作成に当たっては「初歩からの数学Ⅲ論理・確率とマルコフ連鎖」丸善出版(株)(平成27年10月25日)も参考にしています。

マルコフ連鎖は、【ブランドスイッチ理論】など、他社との競争を踏まえて需要の予測をする際に使用されています。

では、マルコフ連鎖を使って計算してみましょう。

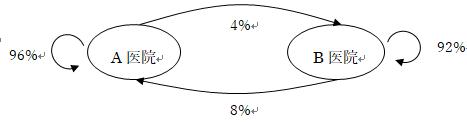

A医院は、96%のリピート率(96%の患者が次にも来院)、4%がB医院に移動

B医院は、92%のリピート率(92%の患者が次にも来院)、8%がA医院に移動

上記の内容を図示すると下記の通りとなり、この図を状態遷移図といいます。

【状態遷移図】

上記の場合の最終的なシェアは、次のようになります。

A医院 ⇒ リピート率(96%) ⇒ 最終シェア率(66.7%)

B医院 ⇒ リピート率(92%) ⇒ 最終シェア率(33.3%)

どちらも高いリピート率ですが4%の差が最終的なシェアは倍の差がつくことになります。

B医院も92%と高いリピート率ですが、リピート率が96%のA医院と同じ地域ではシェアが33.3%となり、A医院のシェア66.7%と倍の差がつくことになります。これは収入の差も倍になるということで、その地域の患者数がそのシェアでは存続できない患者数になれば、収入も減少し、その地域ではA医院しか存続しないことになりかねません。

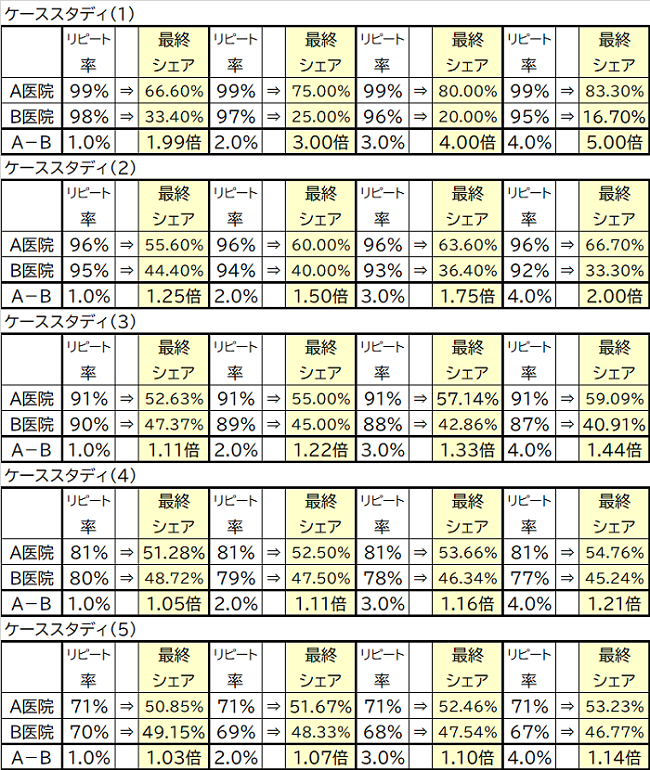

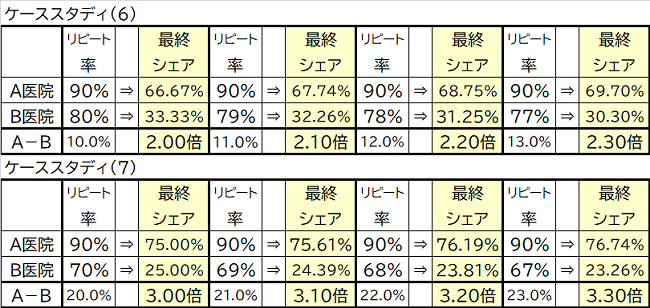

では、リピート率の違いによって、シェアがどのように変化するのでしょうか。ケーススタディしてみました。

下記は、リピート率の高いシェア争いから順にリピート率が低くなる場合のシェア争いのシミュレーションを行った結果の一覧表です。

これらの内容は「ストーリーで語るリスクマネジメント論

(リスクマネジメント事例集)」第4章に詳細に記述して

いますので、ご参照ください。

2.リピート率とシェアの関係

◎下記の表は、A医院とB医院のリピート率の違いによって、最終シェアがどのように変化するかを整理した一覧表です。

この一覧表によって、リピート率の違いによって、最終シェアが大きく変化することがわかります分かります。

また、この表によって、リピート率の高い地域の競争とそうでない地域の競争の違いもわかります。リピート率の高い競争の方が同じリピート率の1%の差でも、最終シェアは大きな差がつき、リピート率の低い競争の場合は差が開かないことがわかります。

左側がA医院とB医院のリピート率で、右側がその時の最終的なシェアの割合です。

左側の3行目はリピート率の差と最終シェアの倍率です。

【リピート率と最終シェアの関係のケーススタディ】

※上記のケーススタディ(1)~(5)を見ると、リピート率の高い競争になればなるほど、リピート率の小さな差が大きな最終的なシェアの差となって現れます。

※上記のケーススタディ(6)と(7)は、リピート率に大きな差があるとリピート率の低い方は存続できない最終シェアになりかねないことが分かります。

出所)筆者作成

※いつも混雑している診療所とそうでない診療所の違いとは

いつも混雑している診療所といつも空いている診療所の違いは何なのでしょう。

よく見かける光景だと思いますが、患者の多い診療所はいつも多く、患者の少ない診療所はいつも少ないと感じているのではないでしょうか。この差はなぜできるのでしょうか。

上記のリピート率と最終シェアの表のとおり、最終的にはこのリピート率の差によるものです。このリピート率の差が、診療所の競争力の差となるわけです。

ただ、患者のリピート率が高く、いつも患者の多い診療所では待ち時間が長くなり混雑しやすくなり、その対策を誤り正しい対策を行わなければ、近くで同程度のリピート率で競合する診療所が正しい待ち時間対策や混雑の対策を行っていれば、そちらの診療所のリピート率が高くなり差がつくことになります。高いリピート率で競合している先であればあるほど小さなリピート率差が大きな差となって現れることになります。リピート率が低いままだといずれ診療所はいつも患者の少ない空いている診療所になってしまいます。

それでは、リピート率を高くするためには何が必要なのでしょうか。

リピート率を高めるためにはサービスの向上による患者満足度向上の取り組みが不可欠です。

診療所でリピート率を高めるサービスの向上の取り組みについては、「3.リピート率とサービスの関係について」をご参照ください。

3.リピート率とサービスの関係

上記の表によって、リピート率が診療所の将来を左右する重要なファンクションであることが分かりました。

では、診療所のリピート率は何で決まるのでしょうか?

リピート率の向上には、サービスの向上が不可欠です。

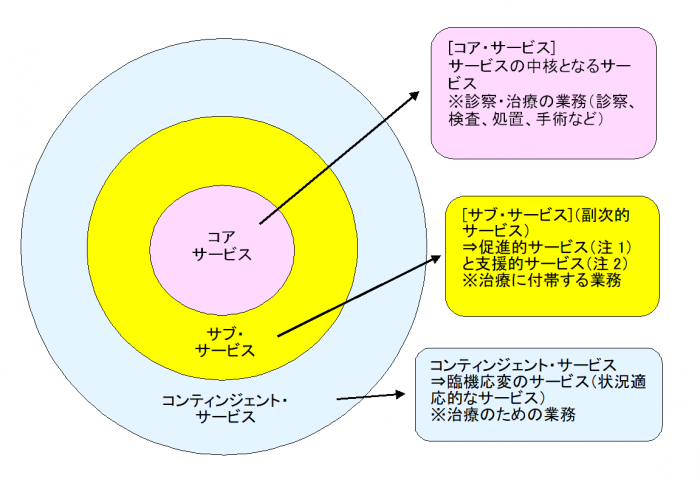

サービスは次の3つに分かれると言われています。

■コア・サービス

■サブ・サービス

■コンティンジェント・サービス

「そのサービス商品の中核となる機能を受け持っている。その商品のサービス・コンセプトを実現する活動である。また、顧客が対価を支払って消費しようとする中核的なサービスである。」(※1)

診療所であれば、医療や治療など診療所に求められる本質的なサービスとなるでしょう。従って、診療所であればドクターの能力や技量によるところが大きいサービスです。ドクターのスキルや経験、見識などによるものです。

「サービス・パッケージの中でコア・サービス以外の副次的サービスをサブ・サービスと呼ぶ。副次的サービスであるから、重要性はコア・サービスより低いといえるが、顧客にとっては、必ずしもそうではない。なぜなら、コア・サービスは顧客にとって当たり前のサービスであって、サービス商品の特徴は、実際にはサブ・サービスが主張していることが多いからだ。」

また、「サブ・サービスには2種類あり、サービスとしては独立しているが、コア・サービスの実行に不可欠な①促進的なサービスと、コア・サービスの質を高めるような②支援的サービスである。」(※1)

診療所においては、本来のサービスを促進、支援するサービスです。スタッフの患者への対応や接遇などスタッフによるもの、あるいは、建物の利便性や設備、医療機器の充実度などによるものなどになるでしょう。

患者に対する臨機応変のサービスです。例えば、朝、患者が混雑していれば、早めに診療を始める。雨の日に傘を貸し出すなど、患者に対して、臨機の対応がどれだけできるかによるでしょう。

それらを図示すると次のようになります。

注1:促進的サービス:コア・サービスの実行に不可欠なサービス

診療所の促進的サービスは、コアサービスの実行に不可欠なサービスのためコア・サービスとの明確な境界は難しい面がありますが、例えば、

・ 患者の負担が少なく安全性の高い手術方法や装置を導入する。

・ 簡単で短時間に検査ができる検査方法や検査機器を導入する。

・ インフォームド・コンセントにおいて、症状や手術の内容を分かり易く説明できるツールなどを活用するなどは促進的サービスに該当します。

など

なお、これらは、診療所のコア・サービスである治療と一体的に行われる定常的な業務とみなすこともできるでしょう。

注2:支援的サービス:コア・サービスの質を高める支援的サービス、例えば、

・ 看護師や受付などのスタッフ全員が患者に親切丁寧に対応する。

・ 待ち時間や在院時間を短縮し、診療所の患者を拘束する時間を短くする。

・ 診療所の待合室やトイレなどの設備などを充実する。

・ 患者のプライバシーの保護対策を整備する。

などが該当するのではないでしょうか。

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者作成

⇒ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章から抜粋

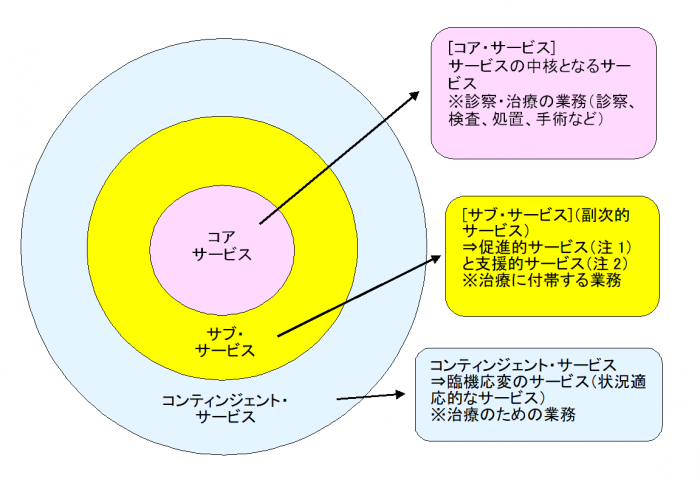

4.診療所のサービスについて

診療所であれば、医療や治療など診療所に求められる本質的なサービスとなるでしょう。従って、診療所であればドクターの能力や技量に負うところが大きいサービスです。ドクターのスキルや経験、見識などによるものです。

診療所本来のサービスを促進、支援するサービスです。スタッフの患者への対応や接遇などスタッフによるもの、あるいは、建物の利便性や設備、医療機器の充実度などによるものとなるでしょう。

患者に対する臨機応変のサービスです。例えば、朝、患者が混雑していれば、早めに診療を始める。雨の日に傘を貸し出すなど、患者に対して、臨機の対応がどれだけできるかによるでしょう。

それらを図示すると次のようになります。

注1:促進的サービス:コア・サービスの実行に不可欠なサービス

診療所の促進的サービスは、コアサービスの実行に不可欠なサービスのためコア・サービスとの明確な境界は難しい面がありますが、例えば、

・ 患者の負担が少なく安全性の高い手術方法や装置を導入する。

・ 簡単で短時間に検査ができる検査方法や検査機器を導入する。

・ インフォームド・コンセントにおいて、症状や手術の内容を分かり易く説明できるツールなどを活用するなどは促進的サービスに該当します。

など

なお、これらは、診療所のコア・サービスである治療と一体的に行われる定常的な業務とみなすこともできるでしょう。

注2:支援的サービス:コア・サービスの質を高める支援的サービス、例えば、

・ 看護師や受付などのスタッフ全員が患者に親切丁寧に対応する。

・ 待ち時間や在院時間を短縮し、診療所の患者を拘束する時間を短くする。

・ 診療所の待合室やトイレなどの設備などを充実する。

・ 患者のプライバシーの保護対策を整備する。

などが該当するのではないでしょうか。

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者作成

⇒ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章から抜粋

5.サービスと患者満足度の関係

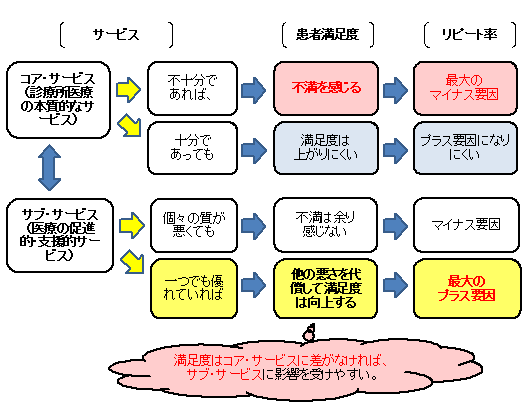

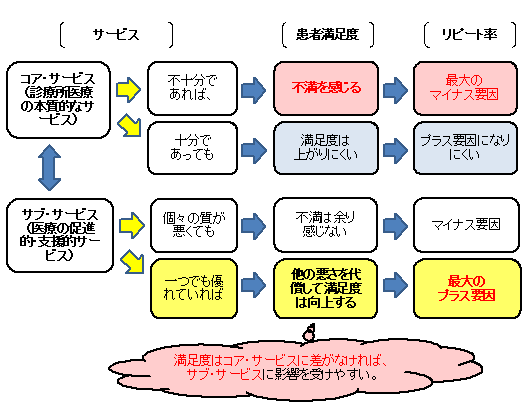

コア・サービスとサブ・サービスの関係について

サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)に、「コア・サービスは、その属性の一つでも不十分な場合、顧客はそのサービス全体に不満を感じる。しかし、コア・サービスが十分に提供されていても顧客満足の向上には貢献しない。

これに対し、サブ・サービス(特に支援的サブ・サービス)は個々の質が悪くてもあまり不満足は感じないが、反対にその属性の内のどれか一つが優れていれば、他の部分の悪さを代償して満足感の向上に寄与する。」

という仮説が紹介されています。

上記の関係とリピート率の関係性を図示すると下記の図のようになります。

【サービスと患者満足度及びリピート率の関係性】

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者が作成

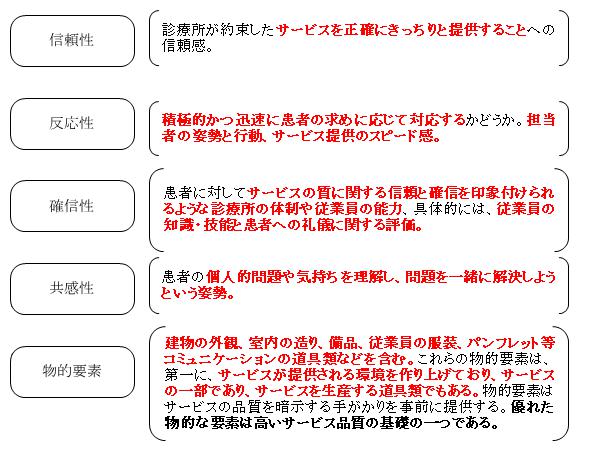

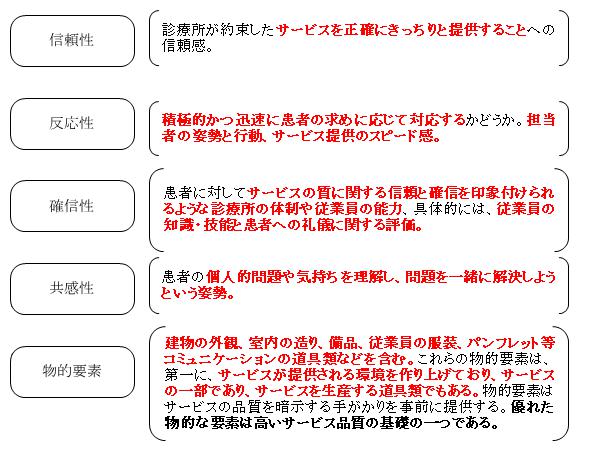

□サービスの品質については下記が参考になります。

【サービス品質の基準について】

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者作成

医療機関の患者満足度は、コア・サービスの中核であるドクターによるところが大きく、そこで生じた不満をスタッフで補うことはできません。コア・サービスの不満はサブ・サービスで補うことはできないのです。しかし、サブ・サービスのほうが患者満足度を上げやすいのです。

サブ・サービスやコンティンジェント・サービスを提供し、患者満足度を向上することができるのはスタッフ次第ということなのです。従って、スタッフの高いモチベーション抜きにはサービスの向上や患者満足度の向上は実現しないのです。医師ひとりが奮闘しても患者満足度の向上は難しく、患者満足度向上の取り組みは、従業員満足度向上の取り組みでもあることを認識しなくてはなりません。

また、医療機関の待ち時間の不満は高く(満足度は低く)、多くの医療機関でそれは認識され改善に取り組んでいます。しかし、なかなか成果を上げられないのが現状ではないでしょうか。そのような状況の中、それが少しでも改善できれば他の医療機関に大きな差をつけることができます。

診療所でも患者満足度を向上し、リピート率の向上を図るには、待ち時間や在院時間の短縮・改善の取り組みは最重要課題の一つです。その改善方法や改善事例については、「待ち時間の改善方法」、「改善事例」もご参照ください。

「待ち時間問題」はOR(Operations Research)の「待ち行列問題」といえます。詳しくは、「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。待ち時間の対策に悩んでいる方、患者が少なくその対策を考えている方にも参考になります。

詳しくは「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

6.患者満足度とリピート率の関係

コア・サービスとサブ・サービスの関係について

サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)に、「コア・サービスは、その属性の一つでも不十分な場合、顧客はそのサービス全体に不満を感じる。しかし、コア・サービスが十分に提供されていても顧客満足の向上には貢献しない。

これに対し、サブ・サービス(特に支援的サブ・サービス)は個々の質が悪くてもあまり不満足は感じないが、反対にその属性の内のどれか一つが優れていれば、他の部分の悪さを代償して満足感の向上に寄与する。」

という仮説が紹介されています。

上記の関係とリピート率の関係性を図示すると下記の図のようになります。

【サービスと患者満足度及びリピート率の関係性】

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者が作成

□サービスの品質については下記が参考になります。

【サービス品質の基準について】

出所)サービス・マーケティング(著書:近藤隆雄、発行所:生産性出版、2010年8月20日)を参考にして、筆者作成

医療機関の患者満足度は、コア・サービスの中核であるドクターによるところが大きく、そこで生じた不満をスタッフで補うことはできません。コア・サービスの不満はサブ・サービスで補うことはできないのです。しかし、サブ・サービスのほうが患者満足度を上げやすいのです。

サブ・サービスやコンティンジェント・サービスを提供し、患者満足度を向上することができるのはスタッフ次第ということなのです。従って、スタッフの高いモチベーション抜きにはサービスの向上や患者満足度の向上は実現しないのです。医師ひとりが奮闘しても患者満足度の向上は難しく、患者満足度向上の取り組みは、従業員満足度向上の取り組みでもあることを認識しなくてはなりません。

また、医療機関の待ち時間の不満は高く(満足度は低く)、多くの医療機関でそれは認識され改善に取り組んでいます。しかし、なかなか成果を上げられないのが現状ではないでしょうか。そのような状況の中、それが少しでも改善できれば他の医療機関に大きな差をつけることができます。

診療所でも患者満足度を向上し、リピート率の向上を図るには、待ち時間や在院時間の短縮・改善の取り組みは最重要課題の一つです。その改善方法や改善事例については、「待ち時間の改善方法」、「改善事例」もご参照ください。

「待ち時間問題」はOR(Operations Research)の「待ち行列問題」といえます。詳しくは、「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。待ち時間の対策に悩んでいる方、患者が少なくその対策を考えている方にも参考になります。

詳しくは「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

7.患者満足度の最新調査について

kkk

6.患者満足度の最新調査について

7.その他参考情報

「待ち時間問題」はOR(Operations Research)の「待ち行列問題」といえます。詳しくは、「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。待ち時間の対策に悩んでいる方、患者が少なくその対策を考えている方にも参考になります。

詳しくは「ストーリーで語るリスクマネジメント論(リスクマネジメント事例集)」第4章・第5章もご参照ください。

【参考になる関連情報】

何故待ち時間ができるのでしょう。ORの「待ち行列理論」に基づき、診療所で待ち時間ができる要因と待ち時間の対策に最も有効な方法を説明しています。「なぜ待ち時間ができるのか」をご参照ください。

予約は診療所ができる待ち時間対策として最の有効な対策です。しかし、予約システムのメリットはそれだけではありません。患者満足度の向上を図りリピート率の向上を図るためにも必要なシステムです。「予約管理が必要な理由」をご参照ください。

待ち時間を改善するためには、予約をうまく活用することだけでなく、継続的に現状を正確に把握し、正しい対策や改善策を検討するPDCAサイクルの構築が不可欠です。その必要性については、「待ち時間の把握と分析」をご参照ください。

ORの「待ち行列理論」による待ち行列対策(待ち時間対策)は予約が最も有効です。では、予約を導入すれば待ち時間は改善されるのでしょうか。それだけでは不十分です。その改善方法について説明を加えています。「待ち時間の改善方法」に記載していますので、ご参照ください。

待ち時間の改善事例ついては、「改善事例」をご参照ください。予約患者が思った以上に早く来ていることも分かります。診察までの待ち時間以上に在院時間を把握し、対応することが重要なことが分かります。

近年、予約システムは多くありますが、活用方法を間違うと待ち時間が長くなるだけでなく、患者満足度も低下します。また、予約管理だけの機能では不十分です。患者の院内の実態を把握しなければ、待ち時間がどのように改善されたかも把握できず、最も重要な改善を継続するPDCAサイクルの構築はできません。「診療予約・患者動静管理システム」をご参照ください。

診療所の混雑の解消・シェア拡大のご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の場合の流れについて

お問い合わせのご参考に

(土・日・祝日は除く)